Inhaltsverzeichnis

ToggleEin Hinweis an alle Arbeitgeber und Betreiber von Arbeitsmitteln: Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Steuerungsinstrument für Arbeitssicherheit und Prüfpflichten. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben – und bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen wie Prüffristen, Instandhaltungspläne oder Betriebsanweisungen.

1. Einleitung: Gefährdungen erkennen, bevor etwas passiert

Die sichere Verwendung von Maschinen, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Geräten ist nur möglich, wenn potenzielle Gefährdungen vorher erkannt und bewertet werden. Dazu verpflichtet die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) alle Arbeitgeber.

Im Zentrum steht die Gefährdungsbeurteilung – sie ist keine Option, sondern eine gesetzliche Pflicht (§ 3 BetrSichV) und Voraussetzung für den sicheren Betrieb jedes Arbeitsmittels.

2. Was ist eine Gefährdungsbeurteilung?

Eine Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung möglicher Gefährdungen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Arbeitsmitteln auftreten können.

Sie berücksichtigt:

das jeweilige Arbeitsmittel

die Umgebung

die Nutzungsdauer und -häufigkeit

die Qualifikation der Benutzer

mögliche Fehlerquellen oder Fehlbedienungen

Ziel ist es, notwendige Schutzmaßnahmen abzuleiten – und die Prüffristen, Prüfart und Prüfpersonen rechtskonform festzulegen.

3. Gesetzlicher Hintergrund

Die Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus:

§ 3 BetrSichV: Gefährdungsbeurteilung vor Bereitstellung und Verwendung von Arbeitsmitteln

§ 5 ArbSchG: Allgemeine Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung aller Tätigkeiten

TRBS 1111: Technische Regeln zur Durchführung der Beurteilung

Unternehmen, die keine oder nur lückenhafte Gefährdungsbeurteilungen vorweisen können, riskieren Bußgelder, Haftung oder den Verlust des Versicherungsschutzes.

4. Wann ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen?

Die Beurteilung ist erforderlich:

vor der ersten Bereitstellung eines Arbeitsmittels

bei wesentlichen Änderungen (z. B. Umbau, Standortwechsel)

nach Unfällen oder Störungen

regelmäßig, um Aktualität sicherzustellen

5. Wie läuft die Gefährdungsbeurteilung ab?

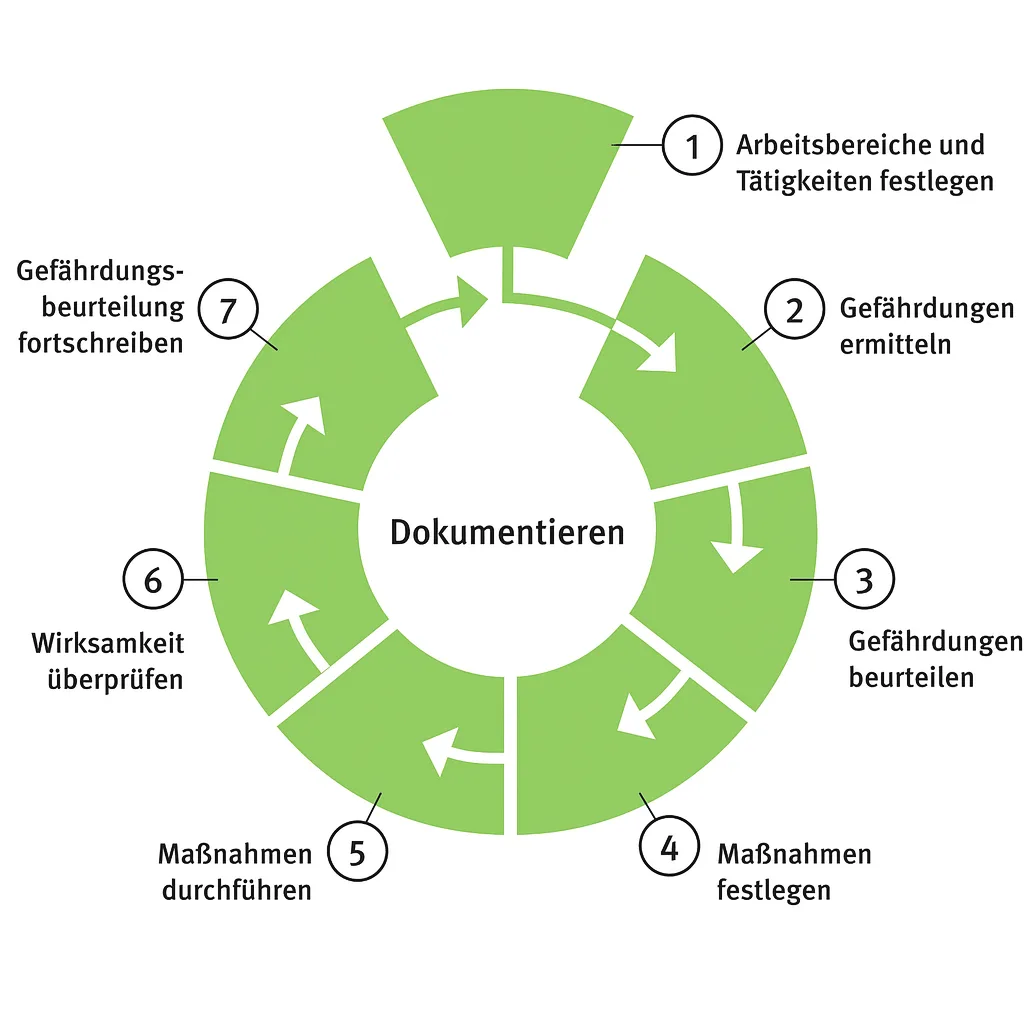

Ein standardisierter Ablauf umfasst typischerweise:

Erfassung des Arbeitsmittels (Art, Einsatzbereich, Umgebung)

Identifikation möglicher Gefährdungen (elektrisch, mechanisch, thermisch etc.)

Risikobewertung (Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit)

Festlegung von Schutzmaßnahmen (technisch, organisatorisch, personell)

Bestimmung von Prüffristen und Prüfart

Dokumentation

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung

Die Gefährdungsbeurteilung muss nachvollziehbar dokumentiert und bei Kontrollen vorgelegt werden können.

6. Wer darf eine Gefährdungsbeurteilung durchführen?

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verantwortlich. Die Durchführung kann delegiert werden an:

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Elektrofachkräfte

Betriebsingenieure

externe Dienstleister mit Sachkunde

Wichtig ist, dass die beauftragte Person über fachliche Eignung und Kenntnis der betrieblichen Gegebenheiten verfügt.

7. Was sind typische Gefährdungen bei elektrischen Betriebsmitteln?

Stromschlag durch beschädigte Leitungen

Brandgefahr durch Überlastung oder mangelhafte Schutzmaßnahmen

mechanische Gefährdung bei rotierenden Teilen

Stolperfallen durch Kabelverlegung

unzureichende Einweisung oder Fehlbedienung

Diese Gefährdungen sind Grundlage für Schutzmaßnahmen – etwa die regelmäßige Prüfung nach DGUV Vorschrift 3.

8. Wie oft muss die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden?

Es gibt keine festen Fristen, aber Anlässe zur Überprüfung:

Änderungen am Arbeitsmittel oder Arbeitsort

Neue Erkenntnisse über Gefährdungen (z. B. Unfallberichte)

Neue Vorschriften oder technische Regeln

Änderung der Nutzungsintensität

In der Praxis empfiehlt sich eine Überprüfung mindestens alle 1–2 Jahre.

9. Häufige Fehler in der Praxis

Keine schriftliche Dokumentation vorhanden

Prüffristen „geschätzt“ statt bewertet

Einmalige Beurteilung, keine Aktualisierung

Maßnahmen werden nicht umgesetzt

Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt

Eine formal vorhandene, aber inhaltlich unbrauchbare Gefährdungsbeurteilung bietet keinen Schutz im Haftungsfall.

10. Fazit: Die Gefährdungsbeurteilung ist das Fundament jeder Prüforganisation

Wer Arbeitsmittel bereitstellt, muss wissen, welche Risiken bestehen – und wie sie zu minimieren sind. Die Gefährdungsbeurteilung ist dafür das zentrale Werkzeug.

Sie hilft, rechtssicher zu handeln, Prüfintervalle begründet festzulegen und Schutzmaßnahmen gezielt umzusetzen.

Kurz gesagt: Keine Prüfung ohne Bewertung – keine Sicherheit ohne System.